摘 要

背 景

有研究提出了植物和相关的微生物群所形成的“共生生物体(holobiont)”的概念,虽然还没有得到普遍的证实,但植物与微生物间的进化选择被认为有利于维持其共生系统的稳定性。

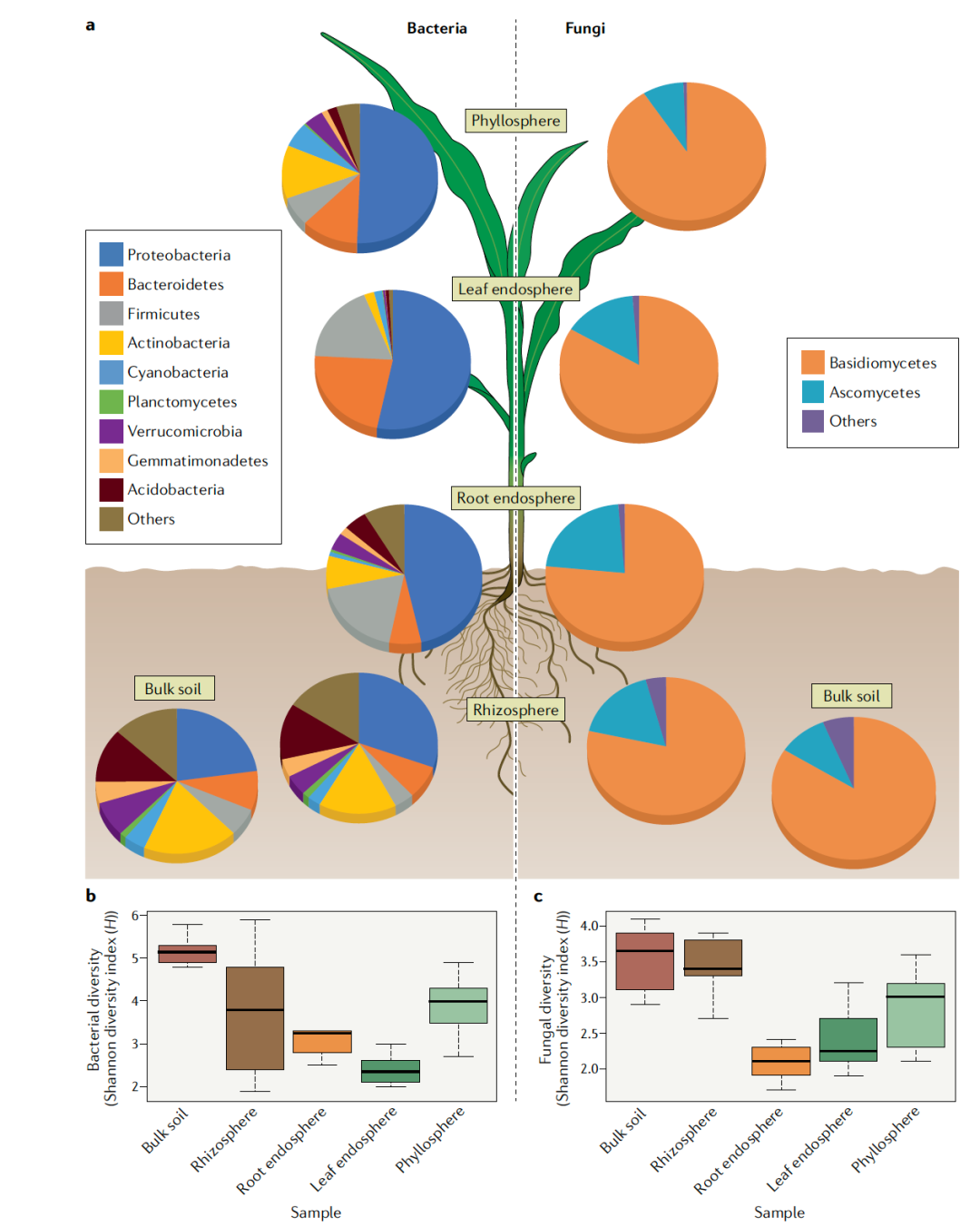

复杂的植物微生物群落包含来自不同门类的多种类群,近年来,基于非培养高通量测序的先进手段已经极大地扩展了人们对栖息于植物内部、植物体表面以及周围环境中微生物种类的认知。在这之中,不少研究开始关注在指定植物类群中定殖并发挥重要作用的“核心微生物群落”。

在植物相关的微生物群中,细菌和真菌是最主要的组成部分并得到了较充分的研究,但与此同时其它重要的微生物类群例如古细菌,藻类、线虫和原生生物尚缺乏研究。快速发展的基因组学及其它“组学”手段使得识别和分析调控植物-微生物相互作用的基因特征与相关的微生物组成为可能,从而加深我们对微生物如何适应植物环境的认识。

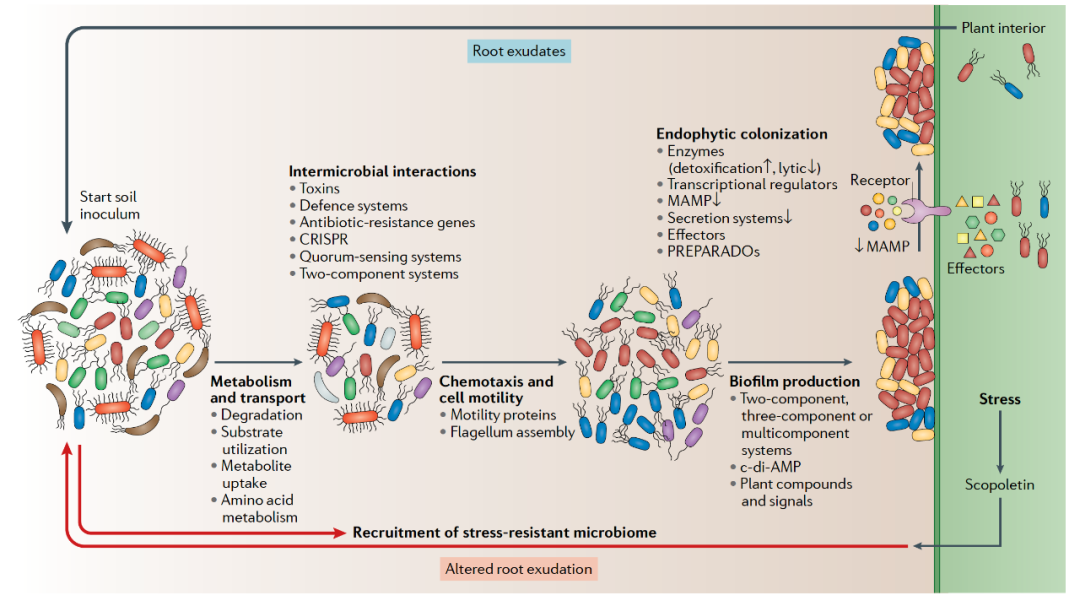

不少参与调控植物适应性的基因在不同的细菌类群中被发现,真核生物中也被发现会共享少部分与植物定殖相关的基因。这些微生物中共享的基因通过模拟植物蛋白和其它物质的功能,可以达到战胜植物体防御的效果从而实现更好的定殖。然而,基于植物-微生物整体的互作机制仍未得到很好的研究。

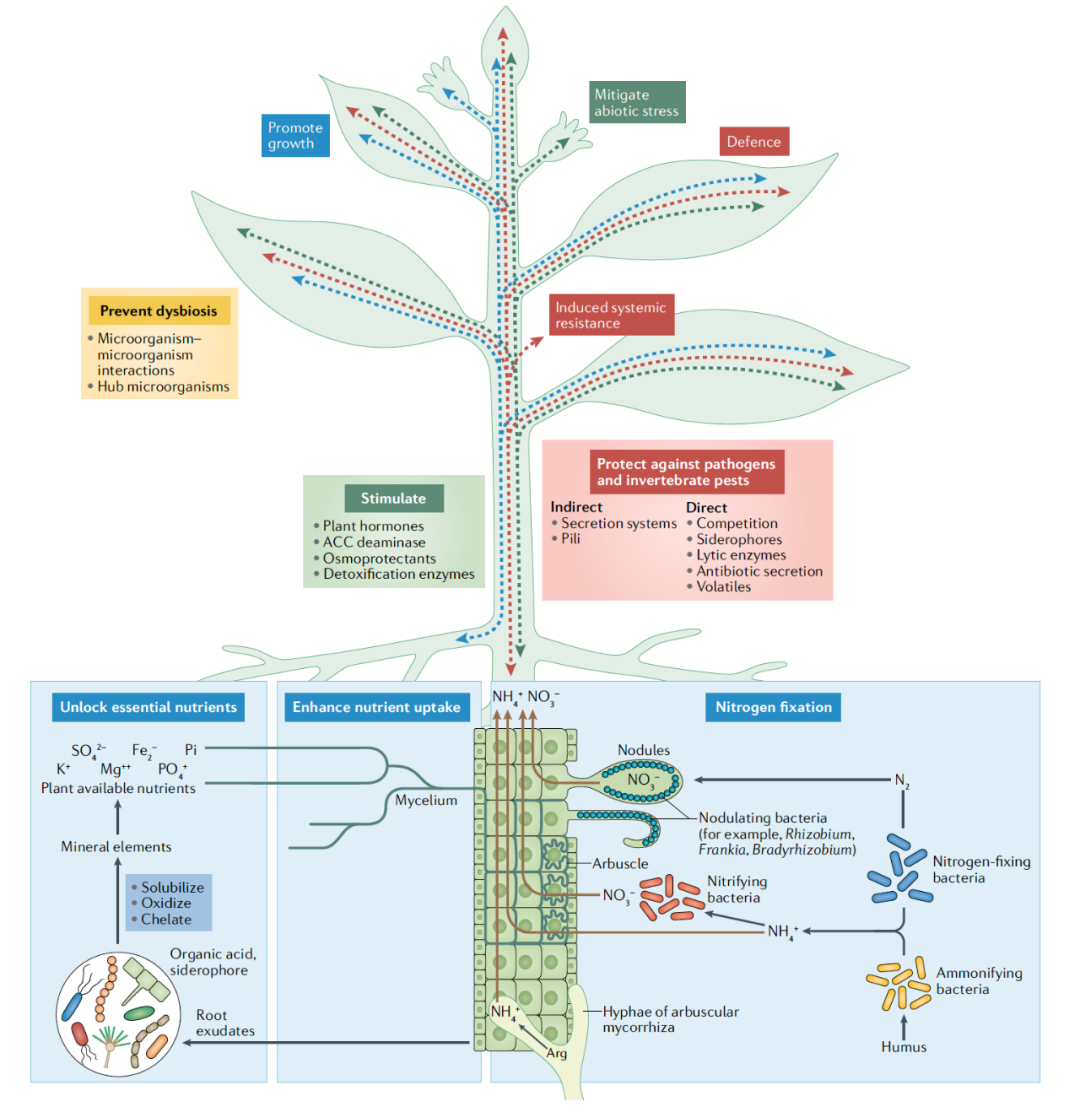

从相互作用的结果来看,植物微生物群的类型可以分为有益微生物,中性微生物和病原微生物。有益微生物与植物的结合能促进植物的生长、养分吸收和对病原体的抗性。尽管微生物群落中某些特定的类型具有明确的有益特征,但是整个微生物群落对植物的作用却很难通过少部分特定的类型进行预测。例如,假单胞菌能通过多种抗菌和竞争方式抑制植物病原菌,但总体上土壤病害的抑制依赖于多种因素,包括病原体和寄主,生物和非生物条件,以及植物微生物群的组成和多样性等共同作用。

在某些方面,微生物对于其定殖植物的益处是直接的,包括转化和转运土壤中的必需养分,使它们可用于植物生长(例如固氮),缓解环境压力(如干旱),以及通过竞争、抗菌与产生水解酶来保护植物免受病原体的侵害等。而在另一些方面,益处也可以是间接的,例如增强植物对抗性的响应。由于一些植物的功能性状是由微生物来共同调节的,在考虑植物-微生物相互关系时不应简单的将其划分为有益或者有害,而应在具体的环境条件下考虑其相互作用是否增强了植物对环境的适应性。

主要内容

本综述从三个方面进行了阐述,分别是 (1)植物微生物组 (2)微生物在植物上的定殖和群落形成 (3)植物微生物群落的功能。

其中,植物微生物组的内容包括:植物相关微生物群落的组成;核心和枢纽微生物群落;植物相关微生物群的动态。

图1. 不同生态位下植物相关的细菌与真菌群落的一般结构

微生物在植物上的定殖和群落形成的内容包括:对植物的感知与定殖的启动;对植物代谢产物的吸收;躲避植物防御;微生物间相互作用。

图2. 微生物在植物上的定殖和群落形成

植物微生物群落功能的内容包括:对养分的获取;对病害的抵御;对胁迫等压力的抗性。

图3.植物相关微生物群落的有益作用

结论

近年来,得益于多组学研究的快速发展,以及工程学、实验生物学、计算生物学和统计学等跨学科带来的全新视角,针对植物-微生物组相互关系的研究取得了极大进展。虽然仍有许多植物的微生物类群有待发现,当前针对重要农作物、植物和木本的广泛研究已经建立了以细菌和真菌为主的框架。与人类微生物组学的研究方法相比,对于植物-微生物组的鉴定需要首先从在生态和经济上具有重要价值的植物种入手,系统性地确定核心和枢纽微生物群落在维持植物功能中所扮演的角色。虽然细菌和真菌类群占了植物相关微生物群落的大多数,然而目前我们对于塑造和驱动植物其它功能性状的微生物知之甚少(例如病毒、古细菌、原生生物和线虫等)。为了深入了解不同微生物类群的角色和作用,我们需要对植物相关微生物组进行更大规模的研究,并明确考虑基于时间动态和寄主年龄的植物-微生物组的相互关系。

对于研究微生物的学者而言,一个理想的探索终点应该能阐明什么是“健康”的微生物组。同育种类似,植物微生物群也可能影响植物的表型。虽然农作物的良种选育正在迅速发展,但是尚未通过基于“微生物优化”来培育优良的作物和其它植物。

展望未来,我们设想下一代计算和实验方法将能够解决当前研究植物-微生物时面临的一些方法和技术问题挑战。增加对植物-微生物-环境动态相互作用的研究将带来对全人类显而易见的福祉。山东靠山生物科技有限公司转载!